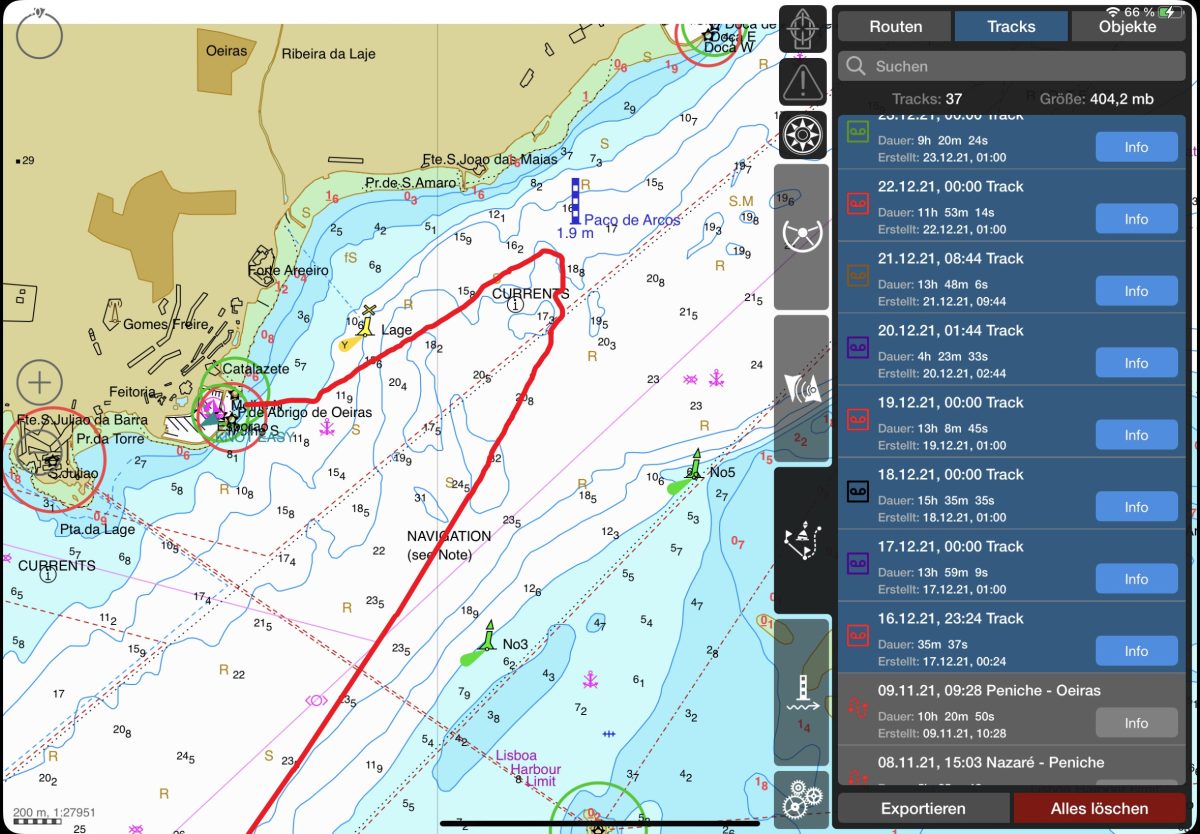

Es ist Donnerstagvormittag am 16.12.2021. Ein Anruf des Segelmachers ergibt: Die Segel sind fertig, in einer Stunde sind sie da! Also heißt es aufräumen, fertig machen, Wetter schauen und dann der Entschluss: Wir machen uns noch heute auf den Weg zu den Kanaren.

Die Wettervorhersage und vorgeschlagene Tour der App waren eigentlich ganz passabel. Zusammen mit unserem unbedingten Willen, in dieser Saison noch in die Karibik zu fahren mussten wir also los.

Kurz noch ein paar vorbereitende Arbeiten, wie, Alfred in den Mast schicken, um die Lazyjacks wieder einzuhängen, die Segel anschlagen, etwas Proviant einkaufen und schon kann es losgehen.

Der Start war um 23:30 Uhr. Aber schon mit dem Ablegemanöver ging’s los. Der Wind kommt aus Ost, also genau aus Richtung Ausfahrt. Wir stehen rückwärts zur Ausfahrt, der Plan, rückwärts in die Boxengasse neben der Ausfahrt einzufahren und dann vorwärts mit einem U-Turn raus klappt nicht. Statt in die Boxengasse fahren wir durch den Wind und den starken Radeffekt auf die Kaimauer zu. Also Wenden an Ort und Stelle auf engstem Raum. Gelingt nur mit starkem Motor- und Bugstrahlrudereinsatz.

Außerhalb des Hafens wollen wir gleich das Großsegel setzen. Da noch auflaufendes Wasser ist, treiben wir Richtung Lissabon. Das Groß ist neu und noch nie gesetzt worden, es klemmt und bewegt sich kaum. Nach dem zweiten Reff geht nichts mehr, auch nicht mit der Winsch. Dann der Schreck, wenn es nicht hochgeht, geht es wieder runter?? Aber zum Glück gelingt das mit Körpergewichtseinsatz. Die als Brötchen getarnten Minibrote, von denen wir täglich sechs Stück kostenneutral von der Marina erhalten hatten, haben sich gelohnt…

Da das Segel immerhin bis zum zweiten Reff geht, kann man wenigsten das setzen. Mit dem vielen Segeltuch darunter, zieht der Reffring allerdings nicht nach unten, sondern zur Seite. Dabei entsteht eine Querkraft beim Durchsetzen des Großfalls und „knack“ ist der Mastrutscher über dem Reffring gebrochen. Geht ja gut los… Das Segel kann dennoch stehen bleiben und wir fahren los. Also eigentlich erstmal zurück, denn bis hierhin hatten wir schon ein gutes Stück Richtung Lissabon hinter uns gelassen.

Mit dem Groß im zweiten Reff und der Genua geht es aber dank des kräftigen Windes gut voran. Allerdings bilden Windwelle und Atlantikdünung eine unheilige Allianz zu einer fürchterlichen Kreuzsee mit so unvorhersehbaren Bootsbewegungen, dass, insbesondere nach 6 Wochen Segelpause, alle seekrank werden und sich sogar der Skipper zum ersten Mal seit Start unseres Segelabenteuers übergeben muss.

Neben dem Unwohlsein sind auch technische Ausfälle zu verzeichnen, der Windanzeiger fällt immer wieder aus und die Lichtmaschine lädt die Batterien nicht. Da der Himmel sehr bewölkt ist, schaffen die Solarplatten allein nicht das Entladen der Batterien zu verhindern und so muss der Generator ran, für den wir allerdings extra noch einen Kanister Benzin besorgt hatten.

Aber es gab auch zwei Lichtblicke in dieser Phase der Überfahrt. Der eine war die Windfahnensteuerung. Denn Christoph hatte sich nochmals ihrer angenommen und tatsächlich lief sie auf Am-Wind-Kurs auf Steuerbordbug hervorragend. Auch eine Premiere auf unserer Reise.

Das weitere Highlight war die Walsichtung. Inzwischen sind wir sicher, dass es Grindwale waren, die wir gesehen haben, als sie uns entgegen kamen und am Boot vorbeizogen. Natürlich waren sie zu schnell wieder weg, um sie auf Zelluloid zu bannen.

Noch bevor wir jedoch die Südspitze Portugals und damit des europäischen Kontinents erreicht hatten, war der Wind weg. Nicht jedoch, ohne uns vorher mit einem Gewitter, inklusive Böen mit über 30 Knoten (Windstärke 7) und ziemlich nahen Blitzen beglückt zu haben.

Danach jedoch hatten wir das Gefühl, im windlosen Zentrum eines kleinen Tiefs festzusitzen, das mit uns mitzuziehen schien. Die Gewitter hatten sich zum Horizont zurückgezogen und lieferten uns mit ihren Blitzen rundherum ein beeindruckendes Schauspiel. Während sich also Wind und Blitz zum Horizont zurückgezogen hatten, leistete uns die Kreuzsee weiterhin Gesellschaft.

Eine ähnliche Situation hatten wir bereits vor Cherbourg in Frankreich erlebt, dort allerdings kurz vor dem Ziel für „nur“ wenige Stunden. Hier blieb die Situation den ganzen Tag. Moralisch war das katastrophal, denn wir kamen so einfach nicht an der Südecke Protugals vorbei.

Nachdem zum Abend hin die zweite Gewitterfront durchgezogen war, hatten wir wieder Wind. Nun jedoch von vorn. Immerhin war die Richtung so, dass der Windpilot (Windfahnensteuerung) zum Einsatz kommen konnte. Dennoch war diese Phase zermürbend, denn der Am-Wind-Kurs bedeutete starke Krängung. Nala schob durch die Wellen, bei denen sich die Krängung immer verstärkte in Verbindung mit lautem Rauschen unter Deck, wenn wieder mal ein Brecher unter dem Boot durchging. Schlafen war also kaum möglich.

Allerdings ging es jetzt wieder zügiger voran, auch wenn wir gegenüber der Routenplanung schon mehr als einen halben Tag verloren hatten. Die ungemütlichen Bedingungen jedoch sorgten noch immer bei einem Großteil der Crew für Seekrankheit und damit verbunden zu wenig Energieaufnahme. Unter diesen Bedingungen ging es in die Nacht zum 19.12.2021 und so sollte es also noch knapp 400 Seemeilen weitergehen…

Am Morgen des 19.12. kam es dann. Der Wind hatte in der Früh so gedreht, dass uns der Windpilot direkt in Richtung des Starkwindgebietes auf dem Atlantik steuerte. Eine Situation, die wir unmöglich weiterlaufen lassen konnten. Wir mussten wenden.

Die Wende selbst lief noch gut, der neue Kurs jedoch war eine Katastrophe. Nun lief die Windfahnensteuerung nicht mehr richtig. Durch einen technischen Defekt schlug das Servoruder immer in eine Extremposition aus, welches das Steuerruder des Windpiloten mit maximalem Einschlag blockierte. Das ließ sich zwar durch unser Hauptruder für den Moment ausgleichen, kostete aber Kraft, Geschwindigkeit und konnte nur durch ein Überbeugen auf die Badeplattform behoben werden. Hierbei bestand immer die Gefahr den Halt zu verlieren (wir waren immer eingepickt, also immer auf dem Boot „angeleint“, aber das Gefühl, nun ja…) oder sich die Finger in der Steuerung zu klemmen. Aber das Schlimmste in dieser Situation waren die Wellen. Oft ist es bei unseren Fahrten so, dass es einen „guten“ und einen „schlechten“ Bug beim Am-Wind-Segeln gibt. Auf dem einen ist es erträglich, auf dem anderen übel.

Wir fuhren nun auf dem üblen Bug. Der Wind blies noch immer mit über 20 Knoten, die Windsee hatte sich mit mindestens 2m aus Süd aufgebaut und stand der Dünung aus Nordwest entgegen. Unsere Nala nahm bei fast jeder Welle Wasser über die Bugspitze auf, oft schlugen Brecher gegen den Bug und schickten ihre Gischt ins Cockpit. Das Wasser war überall, allerdings können wir an dieser Stelle betonen, wie richtig es war, dass wir uns für ein so starkes Schiff wie Nala entschieden haben, denn im Doghouse war es sicher, wir hatten selbst jetzt keine existentielle Angst. Aber für die Nerven und den Willen bis zu den Kanaren durchzufahren war es zu viel. Die See, die Seekrankheit, der Wind von vorn und vor allem die technischen Defekte hatten uns gebrochen.

Wir konnten nicht weiter.

Also was tun? Zurück an die Algarve hieße 220 Seemeilen auf offener See mit der Starkwindzone im Nacken. An Madeira dachten wir nicht einmal, denn dort war der Starkwind. Also beschlossen wir zum aktuell dichtesten Landpunkt zu fahren: Marokko, genauer El Jadida.

Das bedeutete immer noch 170sm, allerdings weg vom Starkwind und Wind von der Seite. Diese Entscheidung hier so nüchtern zu beschreiben, greift wesentlich zu kurz. Denn mit der Entscheidung, nicht zu den Kanaren weiterzufahren hieß auch: unser unbedingtes Ziel, das Blauwasser in der Karibik ist futsch. An dieser Stelle sind wir gescheitert.

Vor allem bei den Erwachsenen war diese Phase der Überfahrt vom Gedanken ans Scheitern geprägt. Emotional war das einer der belastendsten Momente. Was hatten wir den Kindern angetan? Was haben wir uns und der Familie angetan? All die Anstrengungen, all die Strapazen im Vorfeld der Reise für solche schrecklichen Erlebnisse? Kinder die stundenlang in ihren Kabinen liegen und weinen, sich nicht raustrauen, um ihre Eltern nicht zu belasten? Wir haben in dieser Phase alle viel geweint.

Die letzten sechs Wochen in Lissabon hatten wir so viel gearbeitet, um das Schiff fit zu machen. Über 50 kleinere und größere Punkte auf der ToDo-Liste abgeschlossen. Trotz Schule und Haushalt. Und nun?

Das Großsegel ließ sich nicht setzen, zusätzlich war ein Mastrutscher gebrochen, die Lichtmaschine ging nicht, der Motor hatte zwischenzeitlich auch Probleme, die durch einen Wechsel des Dieselvorfilters allerdings behoben werden konnten, der Autopoilot und der Windanzeiger hatten Ausfälle, die Windfahnensteuerung funktionierte nur eingeschränkt, unter Deck war Chaos, alles flog durcheinander, einige Eier waren zu Bruch gegangen und hatten sich überall verteilt. Die Seekrankheit wollte nicht verschwinden, einmal hatte jemand versehentlich nach Luv gekotzt, so dass alles ins Cockpit ging. So erlebten wir ganz praktisch, was der Spruch „Spuckste nach Lee, geht alles in See, spuckste nach Luv, kommt allet wedder ruf“ bedeutet… Nun ja, wer hat nicht Lust, bei 5 Windstärken und Kreuzsee auch noch das Cockpit zu putzen. Dann war da noch das Wasser im Schiff, das über den Ankerkasten, die Stopfbuchse und den Backkistendeckel hereinströmte. Durch die Krängung waren die Bilgepumpen mitschiffs wirkungslos und wir mussten mit Schläuchen und Handpumpen das Wasser immer wieder manuell herauspumpen. Wir konnten trotzdem nicht verhindern, dass Theos Schulsachen und einige Bücher nass wurden.

Kurzum, wir waren durch.

Und dennoch. Obwohl es Meinungsverschiedenheiten gab, spürten wir alle vier einen ungeheuren Zusammenhalt, wir als Familie konnten uns gegenseitig stützen, trösten und wieder aufbauen. Das war auch nötig, denn schließlich gab die Windfahnensteuerung ganz auf, ein Haltblech für die Kraftübertragung vom Servo auf das Ruder war gebrochen.

Kurzerhand nahm Christoph unseren Whiskey zur Hand und spendete den gesamten Inhalt der fast vollen Flasche an Rasmus und die anderen maritimen Gottheiten, damit sie doch endlich Erbarmen haben mögen. Nicht einen Schluck gönnte er sich selbst.

Das wirkte. Nach dem Ausfall der Windsteueranlage musste nun der Autopilot wieder ran. Durch Umstellen einiger Parameter, wie bspw. der Sensitivität, hielt er auch wieder durch! Dazu hatten wir zwar noch ordentlich Wind und Welle von der Seite, aber mit Motorunterstützung (hier kamen allein 36 der 55 Motorstunden zustande) hatten wir nun immer über 6 und oft über 7 Knoten Fahrt über Grund, so dass Marokko schnell näher kam.

Das half vor allem moralisch. Langsam, aber sicher bauten wir uns wieder auf und nahmen weitere Rückschläge, wie den Bruch der Winsch für die Genua Reffleine, gelassener hin. Zusätzlich gab es noch eine Delfinbegegnung, wieder begleitet von einem technischen Defekt, denn beim Gang auf’s Vorschiff, um die Delfine besser beobachten zu können, mussten wir starke Korrosion an der Ankerwinsch feststellen. Dieser weitere Tiefschlag war zwar hart, denn das Bild war schlimm, aber auch er konnte die aufkommende positive Moral nicht mehr brechen.

Vor allem die Gedanken daran, dass wir mit unserer Entscheidung, erst nach Marokko und von dort nach Spanien zurückzukehren, auch die Emma und vielleicht die anderen „Biskaya-Nachzügler“ sowie Manuelas Eltern wieder sehen würden versöhnte uns mit dem Abbruch. Insgesamt schien es so, als sei nun auch der enorme Druck gewichen, alles noch schaffen zu müssen.

So konnten wir uns nun damit beschäftigen, in Marokko anzulanden. Wir hatten keine Seekarte der Küste, kannten die momentanen Einreisebestimmungen nicht und vor allem hatten wir noch nie mit offiziellen Behörden gefunkt. Unsere Anfunkversuche blieben auch erfolglos, wir sollten später erfahren, warum. Immerhin hatten wir tatsächlich die marokkanische Gastflagge an Bord und konnten sie zusammen mit der Quarantäneflagge setzen.

Dann endlich – Theo hatte es als erster entdeckt: Land in Sicht!

Wir näherten uns der Küste und bekamen irgendwann tatsächlich Internet, für stolze 15€ für 50MB. Es half nichts, wir mussten da durch, um wenigstens die Karte von Marokko zu laden und eine Botschaft nach Deutschland zu schicken, dass es uns gut ging. Das Herunterladen der Karte funktionierte gut, 26MB waren zwar weg, aber wir konnten wieder sicher navigieren. Witzig war dann aber das Telefon, welches für seine Systemdienste flugs die restlichen MB verspeiste und uns wieder datenlos zurückließ. Mobile Daten ausstellen ist das eine, aber Push-Nachrichten das andere… (danke Markus für die Aufklärung). Also mussten wir noch ein Paket buchen, um wenigsten zuhause Bescheid zu geben.

In Hafennähe angekommen trafen wir auf zahlreiche kleine Fischerboote die immer wieder zwischen den hohen Wellen der Dünung verschwanden, so dass wir wachsam Ausguck gehen mussten. Die marokkanischen Fischer waren allerdings überaus freundlich, winkten und grüßten und machten uns außerdem auf eine lokale Untiefe aufmerksam, wo wir bitte nicht hineinfahren sollten. Dank der Karte hatten wir diese zwar auf dem Schirm, aber die Freundlichkeit und Offenheit der Menschen überraschte und freute uns sehr.

Inzwischen wurden wir von der lokalen Hafenbehörde angefunkt, wer wir denn seien und was wir denn wollten. Auf unsere Aussage hin, dass wir gern in den Hafen möchten, wurden wir abgewiesen, da coronabedingt keine Segelboote einlaufen dürfen. Erst auf unsere Bitten hin, dass wir nur Zwischenstopp machen möchten, technische Defekte am Schiff haben und außerdem vollständig geimpft sind, ließ sie erweichen und wir durften für eine Nacht in den Hafen.

Dort angekommen bot sich uns ein interessantes Bild. Viele kleine und große Fischerboote lagen im Päckchen an der Kaimauer darüber hinaus gab es einen winzigen Sportbootbereich, gefüllt mit einigen Motorbooten und einer kleineren Segeljacht. Für uns war kein Platz, wir mussten im Hafenbecken ankern.

Zu unserer Unterstützung schickte der Hafenmeister ein kleines blauweißen Ruderboot mit zwei Hafenmitarbeitern. Einer rudernd, einer dirigierend, wo wir denn ankern sollten. Das stellte sich als schwieriger heraus als gedacht, der Anker wollte zunächst nicht halten.

Beim dritten Versuch schließlich gelang es doch, nachdem wir bei den ersten beiden Versuchen bereits eine halbe Jahresproduktion einer Textil- und Folienfabrik aus dem Hafenbecken gefischt hatten. Im Vergleich zum Fischernetz, das wir in Leixeos hochgezogen hatten, war das hier aber ein Kinderspiel.

Die Hafenarbeiter waren inzwischen zum Land zurückgekehrt, um mit dem (wahrscheinlichen) Hafenmeister zurückzukehren, einem würdenvollen, bebarteten Menschen im lokalen Gewand. Es war ein überaus freundliches Gespräch, wir gaben die Pässe mit, mussten aber erfahren, dass wir aufgrund der Pandemie das Schiff nicht verlassen durften. Schade angesichts der Tatsache, dass wir uns die Stadt wirklich gern angesehen hätten.

Außerdem hatten die Hafenmitarbeiter einen großen Anker mitgebracht, der wohl einen Tanker gehalten hätte, als Ersatz, falls unserer es nicht tun würde. Da wir inzwischen jedoch guten Halt gefunden hatten, lehnten wir dankend ab. Es bleibt nur wieder zu betonen, wie freundlich uns die Menschen dort begegnet sind.

Wir waren nun jedenfalls froh, endlich wieder Ruhe im sicheren Hafen gefunden zu haben. Wir ordneten uns und das Schiff so gut es ging, aßen und führten einige Notreparaturen durch. Wir ersetzten den gebrochenen Mastrutscher, wovon wir noch einige an Bord hatten, und bauten die Windfahnensteuerung ab, die sich nach dem Bruch der Steuerungsplatte nicht mehr vernünftig fixieren ließ, in der Hoffnung, dass der Autopilot nun besser funktionieren würde. Schon früh gingen wir schlafen, um gleich am nächsten Morgen weiterfahren zu können. Gegen 8 Uhr standen wir auf. Über Funk bedankten wir uns noch bei der Hafenbehörde und verließen winkend den Hafen.

Was uns nun erwartete, war ein etwa zweitägiger Ritt an der afrikanischen Küste entlang. Wir hatten achterlichen Wind allerdings mehr aus Landrichtung, so dass sich kaum Windwellen aufbauten. Es war Sonntagssegeln vom feinsten!

Es ist schon unglaublich, denn obwohl der Wind zeitweise mit über 20 Konten blies, war es durch die Abwesenheit der Welle und den Kurs vor dem Wind ein Unterschied wie Tag und Nacht zu den Fahrten der Vortage. Es gab uns Zeit und Gelegenheit, die afrikanische Küste zu genießen, an Casablanca vorbeizuziehen und außerdem die Erlebnisse der letzten Tage Revue passieren zu lassen. Auch wenn der Autopilot nicht wie erhofft durchgängig funktionierte, stellten wir uns nun einfach darauf ein und Theo übernahm tagsüber oft das Ruder. Es schien eines der Resultate des Erlebten zu sein, dass alle Mitglieder der Familie sich nun mehr einbrachten, zumal die Seekrankheit jetzt bei allen fast verschwunden war.

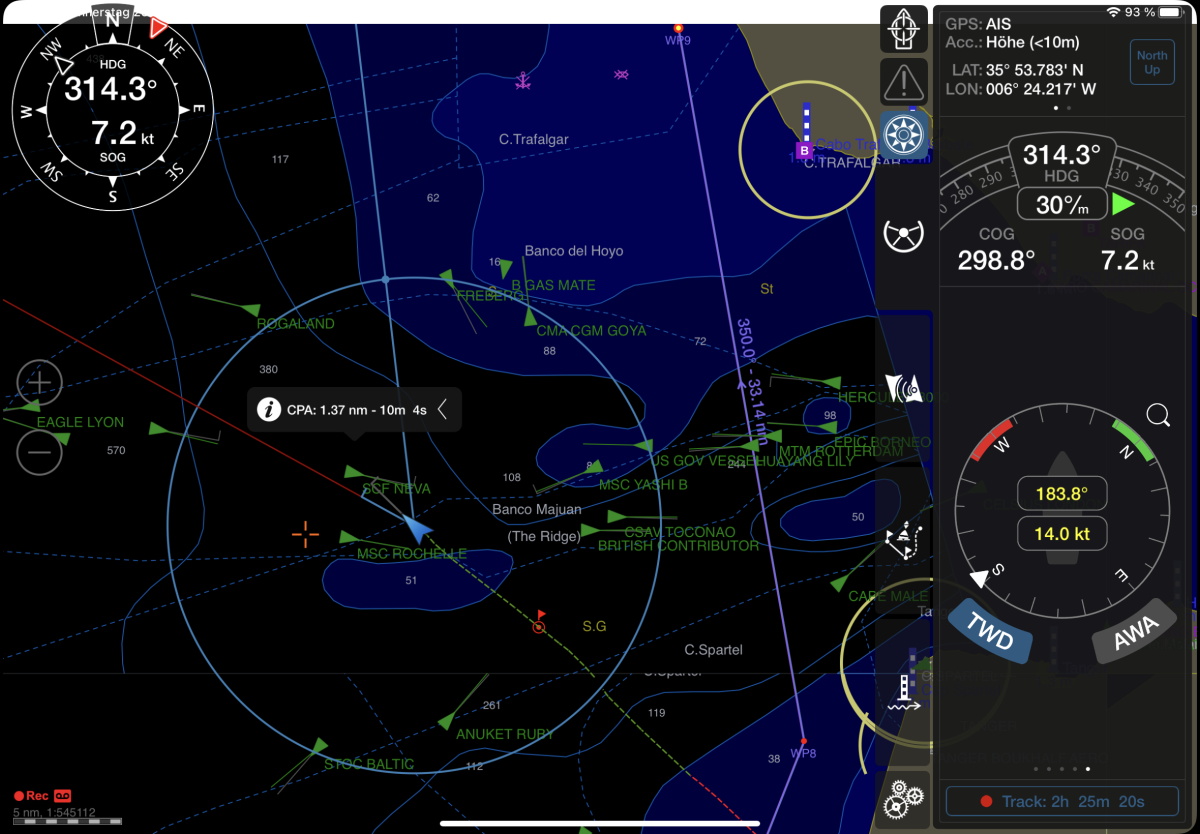

Ein Höhepunkt dieses Abschnitts war die Passage der Straße von Gibraltar. Sagen wir es so, wir waren dort nicht allein…

Selbstverständlich ließ der Wind ein Passieren im rechten Winkel nicht zu, so mussten wir uns vor dem Wind, der natürlich wieder bei 4-5 Windstärken lag, durchkreuzen. Und natürlich war es Nacht und regnerisch mit eingeschränkter Sicht. Unter anderem deshalb blieben Manuela und Christoph beide im Cockpit, um die Passage zu meistern.

Ein Vorteil des starken Windes war, dass auch wir mit einiger Geschwindigkeit unterwegs waren und uns so ganz gut durchmanövrieren konnten. Aber es war nervenaufreibend, die möglichen Kollisionskandidaten zu finden, anzuklicken und zu sehen, wie weit unser dichtestes Zusammensein denn wäre. Während sonst ein Passieren in sicheren 5 Seemeilen nicht unüblich ist, war hier alles über einer Meile „safe“, sonst wären wir gar nicht durchgekommen. Der erste Frachter war noch ganz entspannt, da er noch vier Seemeilen entfernt war, als wir vor ihm durchfuhren. Insgesamt mussten wir allerdings drei große Schiffströme durchqueren, den nach Süden (z.B. nach Afrika), den nach Westen (z.B. Amerika) und den nach Norden (z.B. Europa). Insbesondere der nach Amerika war spannend. Nachdem wir einige Frachter auf dieser Route bereits durch leichte Kursanpassung vorbeiziehen ließen, kam von Westen ein Frachter, recht langsam, etwas schneller als wir. Dichteste Entfernung, bei aktuellem Kurs: 400m. Von Osten (aus dem Kanal) kam ein amerikanisches „Regierungsschiff“, doppelt so schnell, wie wir. Dichteste Entfernung: 12m (Meter!), na klar! Die beiden nahmen uns also „in die Mangel“. Wir drosselten etwas Geschwindigkeit, damit die beiden erst vorbeiziehen können, aber das reichte nicht aus. Also drehten wir auf Westkurs ein, parallel zu den beiden, um zu warten, bis sie vorüber sind. Dann verschwand der Frachter einfach vom AIS.

Als er nach kurzer Zeit wieder auftauchte, sahen wir, dass er seinen Kurs nach Süden geändert hatte und wir nun direkt aufeinander zusteuerten! Also schnell wieder den Kurs zurückändern und hoffen, dass es mit dem Amerikaner schon passen wird. Dass sah inzwischen aber ganz gut aus, in mehr als einer Meile zogen sie vorbei.

Nach dieser Situation erschien der letzte „Strom“ nach Europa leicht, denn dort kamen nur drei Schiffe, zwei mit über 2sm Entfernung, vor dem letzten würden wir etwas knapper durchgehen, aber kein Problem. Dachten wir; Ela ging zur Freiwache und ließ Christoph allein im Cockpit zurück.

Aber da hatte wir ohne den Frachter gedacht. Denn gerade, als wir seinen Kurs kreuzten, meinte er seinen Kurs nach Norden ändern zu müssen, uns also zu verfolgen. An sich wäre das nicht schlimm, wenn der Frachter nicht schneller wäre als wir. Da sitzt man also fröhlich im Cockpit und hat hinter sich einen schwarzen Berg den man schon bedrohlich wummern hört, um festzustellen, dass der auch nach Cadiz will, also den gleichen Kurs hat, und die eigenen Manövrieroptionen eher spärlich sind. Ein Ausweichen nach Backbord hätte ein Halsenmanöver erfordert, das ganze nachts bei Regen, 20 Knoten Wind, allein und mit einem Frachter im Nacken; keine gute Idee. Geht dabei irgendwas schief, steht man manövrierunfähig im Weg des Frachters rum, um kurze Zeit später knirschend als Unterwasser-Galionsfigur zu enden. Unsere Nala ist zwar stark, hat aber mit 14t gegen 14.000t dann doch eher Außenseiterchancen.

Ein Anluven nach Steuerbord hätte die Rechtskurve des Frachters nur abgeschnitten und uns noch mehr in seinen Kurs gebracht. Die Erkenntnis „Gehe nie unnötig vor einem Frachter durch“, die wir bis dato eigentlich gut befolgt hatten, half nun auch nichts mehr. Also blieb nur eins: Christoph musste den Frachter anfunken. Und hier kam sie auch, die Erkenntnis, warum die marokkanischen Behörden nicht geantwortet hatten. Bei Kontaktaufnahme über Funk nennt man die Gegenstelle zuerst drei Mal und dann sich selbst. In Marokko hatten wir das andersrum gemacht. Wir hatten uns also selbst angefunkt und als marokkanische Behörden ausgegeben. Lol.

Zumindest war jetzt der richtige Zeitpunkt diesen Fehler zu erkennen und NICHT zu wiederholen. Das gelang, und so geschah es, dass die kleine Nala Crew auf die Frage „Do you see me?“ ein „Yes, I see you. I will change my course to port” (“Ja, ich sehe Dich. Ich werde meinen Kurs nach Backbord ändern.”) zurückbekam. Große Erleichterung, der Frachter ändert seinen Kurs!

Die Straße von Gibraltar hatten wir damit hinter uns gelassen. Angekommen waren wir noch nicht.

Bis Cadiz standen uns noch 7 Stunden Fahrt bevor. Es sollten keine leichten werden. Wir hatten inzwischen herausgefunden, dass die Korrosion an der Ankerwinsch von einer ominösen Stromverbindung zwischen Motor und Ankerwinsch herrührte, immer wenn der Motor lief. Wir scheuten uns also auf den letzten Meilen, den Motor zu benutzen. Außerdem war es nachts und wir hatten noch kein Netz, um die spanische Karte zu laden. Unsere Grobkarte zeigte nur, dass Untiefen voraus waren und Fischereigebiete. Außerhalb der Gebiete fuhren die großen Pötte, u.a. der, der uns fast überfahren hatte. Also blieben wir im Fischereigebiet und versuchten so gut es ging den Fischerbojen und Fischern auszuweichen. Der Wind hatte inzwischen auf fast 30 Knoten von achtern zugenommen, die Genua hatten wir schon weggerollt und nur das Großsegel im Zweiten Reff noch oben. Das schränkt insofern etwas ein, dass man aufpassen muss, keine Patenthalse zu fahren, also das plötzliche Umschwenken des Großsegels von einer Seite auf die andere. Wenn das bei solch starkem Wind passiert, droht ernsthafte Gefahr für die Mannschaft und das Schiff, denn die dann wirkendenden Kräfte sind enorm. Da passte es natürlich „hervorragend“, dass sich einer der Fischerkähne dazu entschied, parallel zu uns zu fahren, so dass wir uns bedrängt fühlten. Melanie von der Emma sagte uns später, dass er in Wahrheit 2 Seemeilen (knapp 4km) entfernt war. Wir vor Ort sahen nur das Licht des Fischers, welches so hell und nah wirkte, dass wir dachten, wir könnten ihm die Hand schütteln, wenn wir uns nur genug über die Reling beugen würden.

Aber es half nichts, um unsere Manövrierfähigkeit zu verbessern musste das Groß runter! Aber nach all den Tagen, warum nicht mal eben das Großsegel bei Nacht und Dauerregen sowie 30 Knoten Wind bergen. Wir richteten uns auf das schlimmste ein und gingen in den Wind. Aber es war gar nicht so dramatisch, die Welle war nicht so schlimm wie befürchtet.

Nun fuhren wir noch mit gereffter Genua und warteten auf den Tagesanbruch, um endlich besser sehen zu können. Der Tag kam. Das Licht nicht. Durch den starken Wind und Regen war die Sicht besonders schlecht. Bestens, denn noch immer hatten wir kein Netz, das stark genug wäre, um eine Karte zu laden. Glücklicherweise begleitete uns die Emma-Crew nun bereits von der Ferne und das Netz reichte, um zumindest Whatsapp Bilder mit genaueren Informationen zu empfangen.

Als endlich der Leuchtturm von Cadiz in Sicht kam war der Wind zwar nicht weniger, wir dafür aber erleichtert. Theo hatte bereits einige Stunden zuvor das Ruder übernommen und steuerte uns sicher durch die nicht ganz einfache, da mit Untiefen versehene Bucht.

Das die Situation draußen auf See nicht ungefährlich war, zeigte sich mal wieder in einem Mayday-Notruf eines Seglers. Kurze Zeit später kam uns auch schon der Seenotrettungskreuzer entgegen, wohl auf seinem Weg hinaus, um zu helfen. Hoffentlich hat alles geklappt! Wir jedenfalls waren froh endlich den sicheren Hafen in Sichtweite zu haben. Es ist schon irgendwie witzig daran zu denken, wie wir bei früheren Törns immer vor dem Anlegemanöver gezittert haben. Klar, mussten wir nach all den Tagen auf See nun nochmal alle Konzentration zusammennehmen, da wir auch ein wenig Seitenwind hatten. Aber nach all dem Erlebten war das nun, auch dank der Hilfe der Emmas, unsere leichteste Übung. Und nun? Geschafft? Endlich da und schlafen? Haha, nein! Der Zoll wartete bereits am Steg und bat an Bord kommen zu dürfen. Wir wären schließlich eine sehr verdächtige, weil für Drogenschmuggler typische Route gefahren und hatten wahrscheinlich tonnenweise Kokain oder sonstige Rauschmittel an Bord.

Bei unserem, doch etwas mitgenommenen Anblick stellten sie allerdings schnell fest, dass von uns keine Gefahr ausging, und beeilten sich mit ihrer „Durchsuchung“.

Nun war es wirklich geschafft. Völlig durchnässt und fertig aber glücklich, endlich wieder sicheren Boden unter den Füßen zu haben, waren wir angekommen.

Jetzt, einige Tage später, haben sich einige Dinge schon ein wenig geklärt. Zwar haben das Boot und wir einige Blessuren davongetragen, aber insgesamt befanden wir uns, vor allem auch dank des sicheren Schiffes und unserer dann doch noch rechtzeitigen Umkehr, nie in ernsthafter Gefahr. Trotzdem war die Entscheidung, zu diesem Zeitpunkt in diesem Zustand in Lissabon loszufahren falsch. Wir wissen heute, dass sie vor allem von einem ZIEL getrieben war: Wir wollten unbedingt noch diese Saison in die Karibik. Wir denken jetzt, dass wir dabei vergessen haben, worum es eigentlich geht. Wir haben zu unserer dreijährigen Auszeit zwar immer behauptet, der Weg sei das Ziel, aber nie wirklich verstanden, was das bedeutet. Wir denken jetzt, es ein wenig besser verstanden zu haben und versuchen den Weg, also das hier und jetzt, viel mehr zu genießen.

!!!Oh, mein Gott. Was für ein Wechselbad der Gefühle!!!

Wirklich spannende, durchaus unterhaltsame und glücklicherweise mit einem Happy End versehene Geschichte (alle sind gesund und wohlauf). Trotzdem natürlich getrübt durch die Erkenntnis, dass es mit einem kuschligen Liegeplatz in der Karibik vorerst nichts wird 🙁

Dass irgendetwas Unvorhergesehenes „passiert“ sein musste, war uns klar, nachdem eure Positionsdaten mehrere Tage in die falsche Richtung gingen.

Eure Enttäuschung ist verständlicherweise groß – aber mit Sicherheit werden sich jetzt andere, ungeahnte Möglichkeiten ergeben, die auch aufregende und abwechslungsreiche Erlebnisse versprechen.

Ab wann ist eine Überfahrt in etwa wieder möglich?

Lieben Dank für Eure Anteilnahme! 🙂 Inzwischen geht es uns sehr gut und wir schätzen die Vorteile, die unser Abbruch mit sich bringt immer mehr. Wir sehen Freunde und Familie wieder und haben jetzt auch mehr Zeit für andere Dinge, wie die Reise endlich mal zu genießen. 😉 Theoretisch wäre eine Überfahrt auch jetzt noch möglich, aber die Hurrikansaison in der Karibik beginnt im Mai und wir gehen es jetzt langsamer an. Wahrscheinlich geht’s jetzt irgendwann Richtung Mittelmeer weiter. Die Karibik steht nach wie vor auf unserer Wunschliste, vielleicht im nächsten Herbst.

Liebe Seefahrer,

zunächst einmal gratuliere ich Euch ganz herzlich zu dem, was ihr bisher erreicht habt und erleben durftet. Unter den geschilderten Umständen ist das eine bleibende grandiose Leistung. Aus den mit höchstem Interesse gelesenen Törnberichten konnte ich auch nachempfinden, wie strapaziös und psychisch belastend all‘ die Widrigkeiten Eurer Crew zu schaffen machten. Daher gratuliere ich Euch zu Eurem Entschluss, das große Ziel für 2021 „Go Karibik“ auf später zu verschieben. Aus meiner Sicht gab es wirklich KEINE Option „Weiter so“. Nirgends besser werden notwendige Ersatzteile und Reparaturleistungen besser organisiert werden können als an den Küsten des Mittelmeeres. Die endlosen Ziele aus Kultur und Geschichte dieser Region werden Euch ab dem Frühjahr sicher neue Kraft und Motivation bescheren. Und dann noch vollstes Vertrauen in die perfekt funktionierende Technik an Bord…

Doch zunächst genießt den Jahreswechsel in einem sicheren Hafen! Euch alles Gute für 2022!

Die Situation ist sehr spannend und sehr nachvollziehbar geschrieben. Jetzt ahne ich, dass ein Frachter „im Nacken“ nicht gerade beruhigend ist und dass eine längere Seekrankheit trotz allem zu einer gelassenen Sichtweise beiträgt, bei der der Weg das Ziel und das Ziel der Weg ist. Wir sind gespannt auf die nächsten Erfahrungsberichte.

„Eine Seefahrt die ist lustig eine Seefahrt die ist schön …..“ habe ich Lutz geschrieben, als ich die ersten Berichte und Filmaufnahmen von eurem Törn von ihm erhalten habe. Aber vieles, oder sogar das meiste war bestimmt nicht so lustig, das Wetter, die raue See, die damit verbundenen Gefahren und die Schwierigkeiten, da sage ich nur „Hut ab“.

Ich hoffe und wünsche, dass ihr für die restliche (lange, lange) Zeit nur bestes Segelwetter habt und das o.g. Seemannslied seine Gültigkeit bekommt. Schöne Grüße von Horst